甘草始载于《神农本草经》,为应用最广的中药之一,能够与众多药物配合,增强或缓和药性,提高药效,有“十方九草”之说。据《本草蒙筌》的记载,甘草一名是因其味甘甜,甘草还有“蜜草”、“美草”等别名,但流传最广的别名是“国老”,《药性论》中解释“调和众药有功,故有国老之号。”《本草纲目》中赞其有元老之功,可谓药中之良相,由此可见甘草在众药中的地位。

甘草还是《按照传统既是食品又是中药材物质目录》收录的药食同源药材,日常饮食中极为常用,具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛等功效。

01.识药

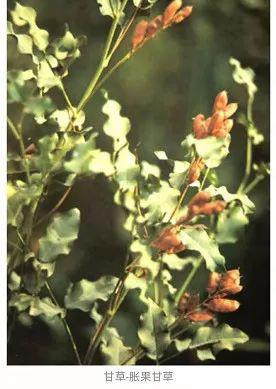

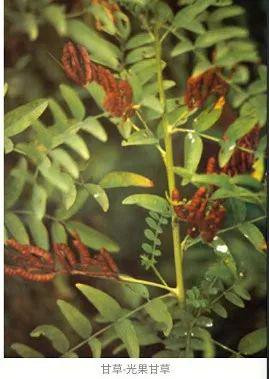

[来源]:本品为豆科植物甘草(GlycyrrhizauralensisFisch.)、胀果甘草(GlycyrrhizainflateBat.)或光果甘草(GlycyrrhizaglabraL.)的干燥根和根茎。春、秋两季采挖,除去须根,晒干。切厚片。其产地为内蒙古、甘肃、黑龙江。

[饮片性状]:甘草为类圆形或椭圆形厚片,或斜片。表面黄白色,略显纤维性,中间有明显的棕色形成层环纹及放射状纹理,有裂隙,传统称为“菊花心”。周边棕红色、棕色或灰棕色,粗糙,具纵皱纹。质坚,有粉性。

02.用药

[性味归经]

甘、平。归心、肺、脾、胃经。

[功效主治]

补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。

[化学成分]

主要含甘草皂苷、甘草酸、甘草次酸等三萜类,甘草黄酮、异甘草黄酮、甘草素、异甘草素等黄酮类,还含生物碱、多糖、香豆素、氨基酸及少量挥发油成分等。《中国药典》规定本品含甘草皂苷不得少于0.5%,炙甘草不得少于0.5%;含甘草酸不得少于2.0%,炙甘草不得少于1.0%。

[药理作用]

甘草次酸和黄酮类成分具有抗心律失常作用。甘草酸类和黄酮类物质是甘草抗溃疡的两大主要活性成分。甘草水提物、甘草次酸、甘草的黄酮部位具有抗幽门螺旋杆菌作用。甘草水煎液、甘草浸膏、甘草素、异甘草素、甘草总黄酮等均可降低肠管紧张度,减少收缩幅度,具有解痉作用。甘草酸、甘草次酸及甘草的黄酮类化合物具有镇咳、祛痰、平喘作用。此外,甘草有抗利尿、降血脂、保肝和类似肾上腺皮质激素样作用。

[炮制品选用]

甘草炮制品主要有生甘草、蜜炙甘草两种。二者均具补脾益气,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药之效,但各有专长。生甘草味甘偏凉,长于清热解毒,祛痰止咳,多用于肺热咳嗽、痰黄,咽喉肿痛,痈疽疮毒,食物中毒,药物中毒等。蜜灸甘草味甘偏温,以补脾和胃,益气复脉力胜,主治脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代等。

[用量]

一般用量为2-10g。其他用法用量:大剂量可增至15-30g。调和诸药用量宜小,作为主药用量宜稍大;用于中毒抢救,可用药30-60g。

[不良反应]

长期大量服用生甘草,可出现浮肿,血压升高、钠潴留、血钾降低等;神经系统表现为四肢无力、痉挛麻木、头晕、头痛等;有雌激素样作用;亦可见荨麻疹型药疹,恶心、呕吐、腹泻等不良反应。并可产生假醛固酮症。

[禁忌]

(1)表虚自汗、阴虚盗汗及肺肾虚喘者当忌用。(2)不宜与强心苷、噻嗪类利尿药、阿司匹林、水杨酸钠、糖皮质激素、利血平合用。(3)不宜与海藻、京大戟、红大戟、甘遂、芫花同用。

[注意事项]

(1)本品味甘,能助湿壅气、令人中满,故湿盛而胸腹胀满、呕吐者及浮肿者忌服。(2)低盐饮食。

供稿:第十二党支部杨树谊